『まんが日本昔ばなし』

1975年~1994年にTBS系にて放送されたテレビ番組です。

龍の子太郎が龍に乗って登場するオープニングで始まりました。

龍の子太郎は、長野県に伝わる民話「泉小太郎 (いずみこたろう)」が元になっています。

今回は泉小太郎について紹介します。

まずは泉小太郎の伝説を紹介しましょう。

小太郎伝説には諸説あり、同じ県内でも、地方によっていろいろな形に変化しながら伝わってきています。

その前に、現在の松本盆地、すなわち松本平(筑摩野)、安曇平(安曇野)の写真を見ておきましょう。

以下、文献では「龍」の表記も多くありましたが、「竜」で統一しました。

(「犀龍」は「犀竜」、「白龍」は「白竜」のように)

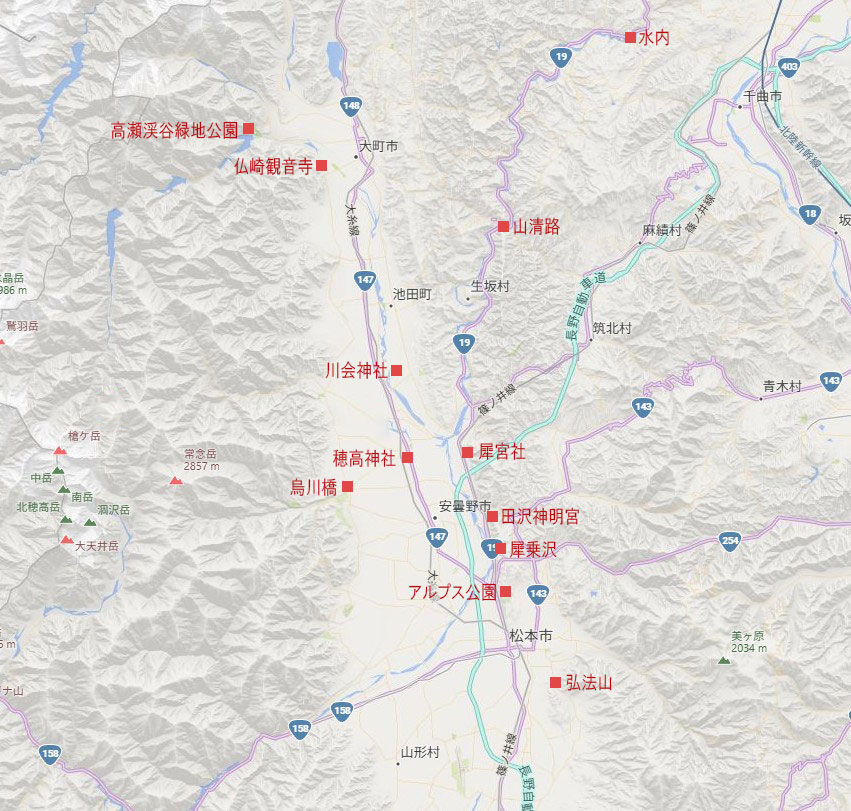

掲載した写真は、下の地図で示した場所で撮影したものです。

■『犀川 (さいがわ) の民話』を要約しながら追ってみましょう。

昔、松本平は満々と水をたたえた湖だった。

湖の周りは山だらけで、人々はその間のわずかばかりの土地を耕し、細々と暮らしていた。

小太郎はそんな山々の中で、心優しいばあやに育てられた。

小太郎は成長し物心がつく頃になると、母親のいないことを寂しく思え、ばあやに母親がどこにいるのか尋ねた。

ばあやは「今にわかる。それまで我慢するんだよ。」と答えるだけだった。

小太郎は近所の人達にも聞いて歩いたが、母親のことを教えてくれる者はいなかった。

ある日、隣りのおじが、畑で働いている小太郎のそばを通りかかり語った。

「いくら働いても、取れるものは "あわ" か "ひえ" くらいだ。もっと広い土地が欲しいのが村人たちみんなの願いだ。」

そして、山脈をいくつか越えた彼方を指さした。そこには満々と水をたたえた湖が、青々と広がっていた。

あの湖の水を流せば、その跡に広い土地がつくれるのに、と嘆いた。

それから月日が流れ、小太郎が心身ともにたくましく成長したとき、おばばは小太郎に本当のことを伝える覚悟を決めた。

おばばは、犀竜から赤子の小太郎をあずかった山の上のおじを呼び、相談した。

おじも本当のことを話す考えに賛成し、さっそく小太郎を呼んで話し始めた。

「小太郎、驚かないで聞いてくれ。お前の父親は鉢伏山 (はちぶせやま) に住んでいる白竜王 (はくりゅうおう) 、母親は湖に住んでいる 犀竜 (さいりゅう) というのだ。だからお前は神の子だ。」

「犀竜はお前を産み落とした時、このわしを湖に呼んで、

『山の上のおじ、小太郎を村人と一緒に育てておくれ。この子を、神の子としてではなく、人の子として大きくしてもらいたい。せまい山の中で村の子どもたちと一緒に大きくなれば、貧しい人たちの心がわかり、せまい土地で生きることの苦しみや悩みをよく知り、きっとこの広い湖を切り開いて、広い土地をつくる勇気が湧いてくる。どうかその日が来るまで、黙って人の子として育ててください。』と言って、お前をわしにあずけたんだ。

だが、おらは子どもを育てたことがなく、このおばばを見込んでお前をあずけた。おばばは今まで黙って、自分の本当の子としてお前をこんなに大きく育ててくれたんだ。」

山の上のおじは小太郎に、犀竜と力を合わせて、あの湖の水を流して広い土地をつくってほしいとお願いをし、小太郎もそれを了承した。

あくる日、早速小太郎は犀竜に会うために湖に出掛け、岸辺をあちらこちら走り回り、何度も何度も母親を呼び続けた。

すると突然、目の前の水が揺れ、竜が姿を現した。母親の犀竜であった。

「小太郎、会いたかった。一日でもお前のことを忘れたことはなかった。」と犀竜は大粒の涙を湖の上に落とした。

そして、狭い土地で生活に苦しんでいる村人を救うため、湖の水を流して広い土地をつくるために二人で力を合わせることを約束をした。

一旦村に帰った小太郎は、おばばたちに犀竜と約束をした決意を伝え、再び湖に戻ってきた。

小太郎が犀竜の名を呼ぶと、すぐに犀竜は湖から頭を上げた。

小太郎は湖に飛び込み、魚のような速さで泳いで犀竜の背中に飛び乗った。

犀竜は小太郎に

「落ちないようにしっかりと私の首につかまっているんだよ。この湖は固く頑固な山や岩で囲まれている。でも、もろい岩を知っている。そこへ行って、ありったけの力でぶち当たってみる。そのためにお母さんは目がつぶれ、体が傷つくかもしれないけど、それからは、目の見えなくなったお母さんがうまく岩にぶち当たるよう、お前が最後までしっかりとかじを取っておくれ。」と伝えた。

小太郎と犀竜は、湖を取り巻く岩の中で、最もうすくもろい場所に行った。

犀竜はカッと首を持ち上げ、尾を高々と空に向かって振り上げた。たちまち空に黒雲がわき、雨が雷雨となって湖いっぱいにとどろき渡った。

犀竜と小太郎は、荒れ狂う雷雨の中を、あらん限りの力を込めて、体ごと岩にぶつかっていった。

切り立った岩は固く、二度三度大きくはじきかえされたが岩はびくともしなかった。

それからいく日もの間、小太郎がかじを取った犀竜の体が岩にぶつかるものすごい音が、周りの山々へこだまして聞こえた。

やがて、犀竜の目はつぶれ、体のいたるところから噴き出した血は、湖の水を赤く染めた。

小太郎は犀竜の背中にしがみつき、目の見えなくなった犀竜に必死に指図した。

すると、ついに岩が動き出した。

犀竜が最後の力をふり絞ってぶつかっていくと、山清路 (さんせいじ) ※1 の岩は大きな山鳴りとなって砕け、そこから湖の水がどうーと滝のように流れ出した。

小太郎と犀竜は、流れほとばしる濁流といっしょに川下へ押し流されてしまった。

やがて、湖の水はすっかりなくなり、広い土地が生まれたが、犀竜と小太郎の行くえは分からなかったといわれる。

それから、小太郎と犀竜が開いた川は「犀川 (さいがわ)」と呼ばれるよになった。

(『犀川の民話』郷土出版社 参照)

※1 山清路

山清路という地名は、昔この付近に山(三)清寺という寺があったことから付けられたという。

山清路は犀竜と小太郎が一番苦労して突破した難所であった。そのおかげで生坂の地も人里となることができた。かつては、感謝とこの地の発展を祈って、毎年5月に犀竜小太郎祭が盛大に行われていた。

基本的な流れは変わりませんが、地域によって場面設定が微妙に変わっているのが見られます。特に、小太郎が母親の犀竜に出会うまでの設定です。

■『長野の伝説』を見てみましょう。

松本平の北西の小高い丘の上に放光寺 (ほうこうじ) ※1 という里があった。日当たりがよく、人々は畑を切り開いて住み着いていた。

洞 (ほら) のじいもそこの一人だった。家の裏はすぐ山になっており、そこにぽっかり洞穴があいていたので「洞のじい」と呼ばれるようになった。

洞のじいは一人暮らしだった。つれあいは5年ほど前に、薪をとりに出掛け、谷に落ちて亡くなってしまった。じいは細々と気ままな暮らしをしていた。

ある夕焼けがきれいなとき、じいが湖で魚をとった後、岸に上がると、びくのそばで赤ん坊がすやすやと眠っていた。

じいがそっと赤ん坊を抱きあげたとき、湖の波がゆらゆらと揺れ、竜が姿を現した。そして

「その子は私の子どもです。名前は日光泉小太郎と言います。どうか、その子を育ててください。」

じいが理由を尋ねると

「私は訳があって竜の姿に身を変えています。今、その訳を明かすことはできません。小太郎が大きくなった時にお話しします。小太郎が12歳になったら迎えにきます。犀乗沢 (さいのりざわ) ※2 の淵に会いに来るように言いつけてください。私は必ず待っています。小太郎をどうか人の世で育ててください。小太郎の父は白竜といい、遠い国の湖に行っています。私も湖を下って行けるところまで行ってみようと思います。でも、必ず犀乗沢に帰ってきます。」

そう言って、竜は静かに湖の中に消えていった。

小太郎は洞のじいに大事に育てられ、畑仕事を覚え、魚とりも手伝うようになった。

小太郎が12歳になった時、いきさつを聞いた小太郎は母親に会いに犀乗沢に出掛けた。

湖の淵で大きな声で母を呼んだ。すると、波がにわかに揺れ、やさしい目をした竜が姿を現した。

「私はこの湖を切り開いて人里や田畑にするためにつかわれた諏訪の大明神の化身なのです。小太郎の父親は白竜といい、人里をつくるために遠い国の湖で働いています。」と打ち明けた。

小太郎が竜にならなかった理由は、湖の周りの山々で暮らしている人々の姿を知ってもらうためだと伝えた。小太郎が大きくなった時、小太郎の力を借りて、人々を助けるためにこの湖を切り開いて人里にするためだと伝えた。

一旦、洞のじいの家に戻った小太郎は、一部始終をじいに打ち明け、数日後じいに別れを告げ、再び犀乗沢に向かった。

(途中、上のストーリーと同展開)

犀竜と小太郎は、後に父とも対面し、仏崎の観音寺 ※3 の岩穴に、親子3人そろって入ったと伝えられている。この観音寺には、小太郎がまつられたといわれている。

(『長野の伝説』日本標準発行 参照)

※1 放光寺

一説では、小太郎は鉢伏山で生まれ、放光寺で育ったとされる。

※3 仏崎の観音寺 大町市

■『明科の民話』を見てみます。

昔、安曇野を含む松本平は大きな湖だった。

その頃、泉小太郎は、東の方の鉢伏山 (はちぶせやま) の麓に住んでいた。

真面目なしっかり者で、村では評判だった。心はやさしく、それでいてたくましく力持ちで、泳ぎも得意だった。朝は暗いうちに起き、山や畑の仕事に精を出し明るく振舞っていた。

そんな小太郎に、毎日いたわりの声をかけてくれるおばあさんがいた。小太郎は「沢のばば」と呼んで慕い、何かと相談に乗ってもらっていた。

ある日、小太郎は沢のばばに「おらには、どうしておとうもおっかもいねえんだ?」と尋ねた。

沢のばばは

「実は、お前のおとうは大日如来の化身なのじゃ。その姿は大蛇、名は白竜王というのじゃ。おっかあは犀竜で、諏訪大明神の化身で、姿は竜なのじゃ。」

「おとうは、生まれてきた小太郎が人間の姿であるのを見て、びっくり仰天して姿を消してしまったんじゃ。」

「おっかあは、とても喜んで、小太郎にしゃべりかけたり、あやしたりして、時のたつのも忘れていたようだった。だけど、そうこうしているうちに母竜は考え込むようになったのさ。自分の姿が竜であることは、だんだん成長していく小太郎にとって差しさわりになるのではないかと。小太郎の行く先を心配したんじゃ。そうとうに悩んだ末に、やっぱり身を隠しちまったんだ。」

翌日から、小太郎の母親さがしが始まった。たとえ姿は竜でも、母に会いたい思いは募るばかりだった。何度も母を呼ぶ声が響き渡った。

下田の尾入沢 (おいりさわ) ※1 あたりを歩き回っているうちに、いつの間にか湖のほとりに出ていた。

※尾入沢……今の松本島内平瀬と田沢の境あたり

その時、目の前の水面に大波が立ち、犀龍が現れた。母龍の大きな目から涙がこぼれ落ちた。

(途中、上のストーリーと同展開)

岩に割れ目が走り、そそり立つ山清路 (さんせいじ) の岩が砕け始めた。

大爆音とともに、湖に満々と満ちていた水は落ち始め、真っ白なしぶきを上げて、しだいに勢いを増して落ち続けた。

その濁流は、下流の水内橋 (みのちばし) ※2 の岩山をも破り、さらに千曲川の川すじを越後国 (えちごのくに:新潟県) の大海へと進んでいった。

晩年、犀竜は水内 (みのち) にいた白竜を訪ね当て、ともに仏﨑 (大町市)の岩屋に入って暮らした。

その後、白竜がいなくなり、犀竜は塔ノ原 (とうのはら) へやってきて命を終えた。

犀竜は犀乗大神として犀ノ宮 ※3 に祀られるようになった。

犀ノ宮の祭神は、日本武尊 (やまとたけるのみこと)、大山祇命 (おおやまずみのみこと)、建御名方命 (たけみなかたのみこと)、それに犀乗大神だといわれ、お祭りには、犀竜の体の色にちなみ、今も赤色の幟 (のぼり) が立てられる。

小太郎はその後も、人間ばなれした力で鬼退治をするなど、人々のために働いた。そのため、鉢伏権現 (はちぶせごんげん) の生まれ代わりとして、また水引大明神ともいわれ、松本地方に祀られている。

(『あづみ野 明科の民話』あづみ野児童文学会発行 参照)

※1 尾入沢

犀乗沢の隣りを流れる沢のこと。

一説によれば、尾入沢で小太郎と犀竜はめぐり会うことができ、犀竜に乗った所を犀乗沢、そこから千曲川までの川筋を犀川と呼ぶようになった。

※3 犀ノ宮 (犀宮社)

■『生坂の民話』を見てみます。

湖に心穏やかな犀竜が住んでいた。その犀竜のもとに、ずっと遠くにある高梨 (たかなし) の池から白竜が訪れるようになった。

犀竜と白竜は夫婦になる約束をし、やがて犀竜は八峰瀬山 (はちぶせやま:鉢伏山)の麓で男の子を産み、泉小太郎と名付けて大事に育てた。

小太郎は母の犀竜とも父の白竜とも似ていなく、人間の子どもと少しも変わらない姿をしていた。

「小太郎は不思議な力を持っていて、人間のためにその力を使うように生まれてきたのだろう。ならば人間に育ててもらった方がこの子のためになる。」

そう思った犀竜は、湖の奥深くのほら穴に姿を隠した。

ある日、放光寺山の池のほとりに住むばあさんのところに、葦で編んだ籠に寝かされた赤ん坊が流れ着いた。

ばあさんは抱き上げ、それから小太郎を大事に育てた。

(途中、上のストーリーと同展開)

山清路の巨大な岩の壁にぶつかっていった犀竜と小太郎。岩は地響きを立てて崩れ落ちた。

犀竜と小太郎の乗り出した犀乗沢 (さいのりざわ) から流れる犀川は、千曲川に合流し越後の海に注いでいる。

傷ついた体をいたわり合いながら、小太郎と犀竜は黒雲に乗って白竜のいる仏﨑の岩穴に降り立った。

それから後、小太郎は有明の里 に住み、村の人達と助け合って末永く暮らした。

(『あづみ野 生坂の民話』あづみ野児童文学会発行 参照)

■『大町の民話』を見てみます。

遠い昔、松本から大町に広がる安曇平は大きな湖だった。

人々は山ぎわのせまい土地に住み、湖で魚をとったり、山の麓の小さな畑を耕しながら暮らしていた。

この湖は雨が降ると溢れ、村の人達の家を飲み込み、人の命を奪っていた。

村はずれの小さな家に父親と二人で暮らしていた少年がいた。名前を小太郎という。

村人たちの困惑している様子を知った小太郎は、何とか役に立ちたいと考えていた。

湖のほとりにやってきた小太郎は、湖のどこかに水をせき止めている大岩があると考え、湖に飛び込み隅から隅まで調べて回った。そして、湖の底を北の端まで来た小太郎は、湖の水をせき止めている大きな岩を発見し、その岩を動かそうとするが一人ではとても無理だった。

どうすればよいか、ため息をついて悩んでいると、小太郎の名を呼びながら竜が現れた。

「驚かないでおくれ。私は諏訪神社の神の犀竜です。ここに住む人たちを幸せにするために、人間に姿を変えてお前を産んだのです。でも、竜の姿を村の人たちに見られてしまったので、湖に隠れたのです。」

そして続けた。

「お前が今、したいことはよく分かっています。村の人たちを助けるためなら、私はこの湖に住めなくなっても構いません。お前が正しいと思うことを思いっきりやってごらんなさい。」

(途中、上のストーリーと同展開)

この親子のおかげで、人は今の安曇平の広い土地に住むことができるようになった。

小太郎は母親の犀竜や、人間に姿を変えていた父親の白竜王と一緒に、常盤村仏﨑の岩穴に姿を隠して安曇平を見守ることになった。

その後、小太郎の姿を見た者はいなかったが、弘化4年(江戸時代の終わり頃)、善光寺大地震が起き、岩倉山が崩れて信州新町の一帯が湖になりそうになった時、小太郎はまた、竜に乗って現れ、山を突き崩して人々を助けた。

それ以来、新町の人たちは小太郎に感謝して、毎月、仏﨑の観音様にお参りを続けたという。大町でも、小太郎を自分たちの守り神として今でも大切に祀り続けている。

(『あづみ野 大町の民話』郷土出版社発行 参照)

泉小太郎の伝説は、江戸時代中期ころまでにまとめあげられた郷土史『仁科記』『安曇開記』、それに江戸末期、今尾(岐阜県)藩の豊田利忠の旅行案内書『善光寺道名所図会』、松本藩の地誌『信府統記 (しんぷとうき)』にその記述を見ることができます。

その昔、八百万 (やおよろず) の神々が高天ヶ原 (たかまがはら) に住んでいた頃

イザナミノミコトが国造りをしようと五色の石を練ったとき、誤ってその一滴を信濃の国に落としてしまった。

石は地をうがつこと数十キロに及び、やがてそのくぼ地は満々と水をたたえた大湖水になり、その石は険しいアルプスの山々となった。

この湖のほとりに白竜という豪族が住んでいた。そして、湖の主の犀竜とは夫婦だった。

この間に生まれた泉小太郎は「この水を他に落として湖底を平野とし、安曇の人々の郷土をつくりたい」と常に願っていた。

しかし、信濃国は深い山国。とても山を崩すことはできなかった。

母の犀竜は、小太郎の願いを知って、ある日、竜の姿となって小太郎を背に乗せ、風雲を呼び起こし、猛烈な勢いで山清路の大岩を破り、湖の水を日本海へと落とした。

この結果、安曇野が湖底から現れ、安曇族の郷土ができた。

■ 伝説誕生の背景

梓川、高瀬川はアルプスから。これに奈良井川など木曽側に源流を持つ河川が東筑摩郡明科町(現安曇野市明科)で合流して犀川となる。

だが、この水は、しばしば濁流となって家や田畑をのみ、荒れ狂う"水魔"にも変じた。

『南安曇郡誌』によると、寛永10年(1633)から慶応元年(1865)までの232年間に犀川すじで大洪水が24回記録されている。

10年に一度の割り合いで襲ってくる水害を乗り越えてきた、安曇の人々の歴史があった。

今のように治水が完全でなかっただけに、「水害さえなければ…」という願いは、そのまま神や仏への祈りであった。

自然がキバをむき出して襲ってくるたびに、"神の怒り"が去っていくのを待った人々は、自分たちを守ってくれる英雄の出現を待ち望んだであろう。この願望が、安曇族の祖先としての泉小太郎の伝説となって現れたのではないだろうか。

泉小太郎は、筑摩郡放光寺(現松本市放光寺)に生まれた。

母は諏訪大明神の化身である犀竜。父は安曇族の神である穂高見命である白竜だった。

諏訪と安曇の民は、協力して安曇の大湖水を干し、安曇族の郷土をつくろうと考えていた。

泉小太郎はその後、母の犀竜の力を借りて大岩を崩した。

小太郎の子孫は、安曇野に繁栄し、奈良の大仏造営の時には、部族の長の安曇部司 (あずみべのつかさ) が、麻布を朝廷に献上するなど勢力を誇った。その麻布が、今でも正倉院に残っているといわれる。

昔、安曇・筑摩の平地は湖であり、この湖に、犀竜王が住んでいた。

犀竜王は千尋の地に住む白竜王と夫婦の契りを結び、この間に一人の男子が生まれてた。

しかし、犀竜王は自分が龍であることを恥じて、この生まれたはがりの子を残して再び湖に身を隠してしまった。

この赤子は折からの雨によって、水に流され、川を下っていき、小泉村というところに来たとき、子供のない婆さまに拾われ、小太郎という名を付けてもらい養育された。

小太郎は、父・白竜王 (大日如来の化身)、母・犀竜 (諏訪大明神武御名方の神の化身)の子 (八峰瀬権現、八峰瀬 (はちぶせ)とは鉢伏山のこと) として、現在の中山和泉 (いずみ)で生まれた。この「和泉」から泉小太郎の「泉」が推測される。

松本市アルプス公園にあるしだれ桜。

このしだれ桜は泉小太郎が植え、代々大事に伝えたものと言われている。

田沢神明宮は泉小太郎が勧請 (かんじょう) し、湖があった有明の里を開拓したとされる。

神明宮は「犀の神」を勧請し、船魂の神としても知られている。

船石には次のような由来の記載がある。

「安曇野開拓の祖 日光泉小太郎 神明宮(天照皇大神)の神恩に報いんが為に天の盤舟を造りて捧げ置きし処 何時しか石の舟に変ぜり 天文年間 心なき者 此の舟石に穴をうかち砕かんとしたところ神罰に依り其の者 俄に死せりと伝承せらる 神明宮」

高瀬川を遡ると大町ダムにたどり着く。北アルプスの槍ヶ岳を源とする高瀬川によってつくられた大町ダム。そのダム湖が龍神湖と呼ばれている。

ダムサイトに高瀬渓谷緑地公園があり、そこに小太郎のモニュメントがある。

一説に、小太郎が犀竜と会ったのは犀乗沢近くの尾入沢とも言われているが、大町ダム近くにも尾入沢がある。そして、ダム付近の地籍に大町市常盤(ときわ)泉(いずみ)があり、この「泉」が泉小太郎の「泉」だとも言われている。

穂高神社の境内には泉小太郎と犀竜像がある。穂高神社は穂高見命 (ほたかみのみこと)、綿津見命 (わたつみのみこと)を御祭神に仰いでいる。

したがって、白竜王を綿津見命、小太郎を穂高見命の生まれ変わり(化身)とされている。

尚、竜はもともと空想の生き物だが、穂高神社の像は実際のサイ(犀)に近い。

烏川(からすがわ)橋に置かれた碑も同様にサイ(犀)として彫られている。

その後、小太郎は有明の里・川合の地に来て住み、富み栄えたという。

母なる犀竜王は夫の白竜王とともに仏﨑の岩穴に入って住んだという。

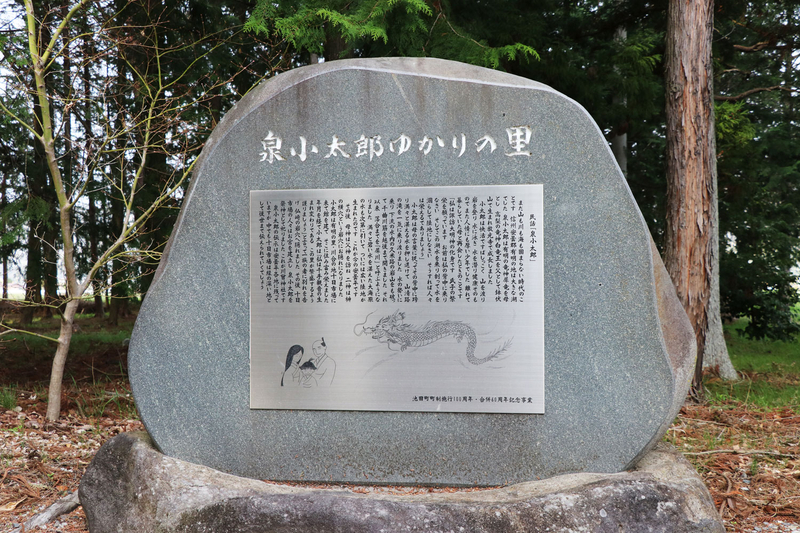

有明の里川合の地とは、現在、北安曇郡池田町会染十日市場であり、泉小太郎を縁起に語る川合神社 ※ がある。

この神社は、昔、安曇野市明科七貴下押野の段丘面の突端にあったという伝えもある。

有明の里という地は、現在の池田町南部、安曇野市穂高北部、明科七貴周辺の地を含んでいたと思われる。

川合の字より、川と川が合流する地と解することができる。(高瀬川、穂高川などが合流する地点に押野がある)

仏﨑とは大町市西方の山脇の地。

小泉村とは、犀川流域の明科小泉のことではないだろうか。

千尋の池とは、千尋もあるような大きな池という意味で、『信府統記』『信濃国安曇開基』に高梨という所にあったと記され、この地は丸子町の鹿教湯温泉近くの高梨という地ではないだろうか。この地の奥には沢山湖(上田市)がある。

小太郎は有明の里・川合の地十日市場に来て館を建て、そこに住み富み栄えた。

年月を経て、小太郎は「私は千手観音の生まれ変わりである。この里が繁盛するよう譲りましょう。」と言って、一族の者に別れを告げ、仏崎の岩穴へ隠れた。

その後、十日市場の人々はお宮を建立し、泉小太郎を祭神として祀った。これが川合神社である。